POLICY 政策

不公正の構造を変える、みんなが支え合う社会を

政治は、みんなの希望をつくる道具。これまでの経験を活かし、全ての人に居場所と出番がある温かい社会の在り方を追求していきます。不公正な社会の構造を変え、一部の人だけが恩恵を被る社会から、みんなが希望を持てる社会に改革します。 1.消費税廃止で誰かを犠牲にする経済はもうやめる!

日本は先進国で唯一、約30年間不景気が続く国です。

今、家庭における節約のトップは”ふだんの食事”。COOPの調査では昨年から18.8%増加で、60.9%の方が日頃の食費を削減しています。実質賃金の低下と物価高で国民の生活は本当に苦しくなりました。

所得の中央値、高い所得から低い所得まで並べたその真ん中の値、所得の中央値はこの25年間で108万円も低下しています。

一方、大企業の内部留保は過去最高です。つまり日本は今、一部の資本家や大企業にのみ利益が流れ、それ以外の人は搾取される構造になっています。

その一番の原因は何か、消費税です。

消費税はこの国の消費をする力を奪い続けてきました。一方、皆さんが納めた消費税収のうち、73%は大企業の法人税減税の穴埋めに使われています。社会保障に使われているのは2割程度です。自民党は多額の献金をもらって、国民ではなく、大企業に都合がいいように政策を変えてきたのです。

企業は派遣社員を雇えば経費として控除でき、納付する消費税額が減ります。今、4割の方々が不安定な非正規雇用で働いている現状を生み出した大きな要因は消費税です。

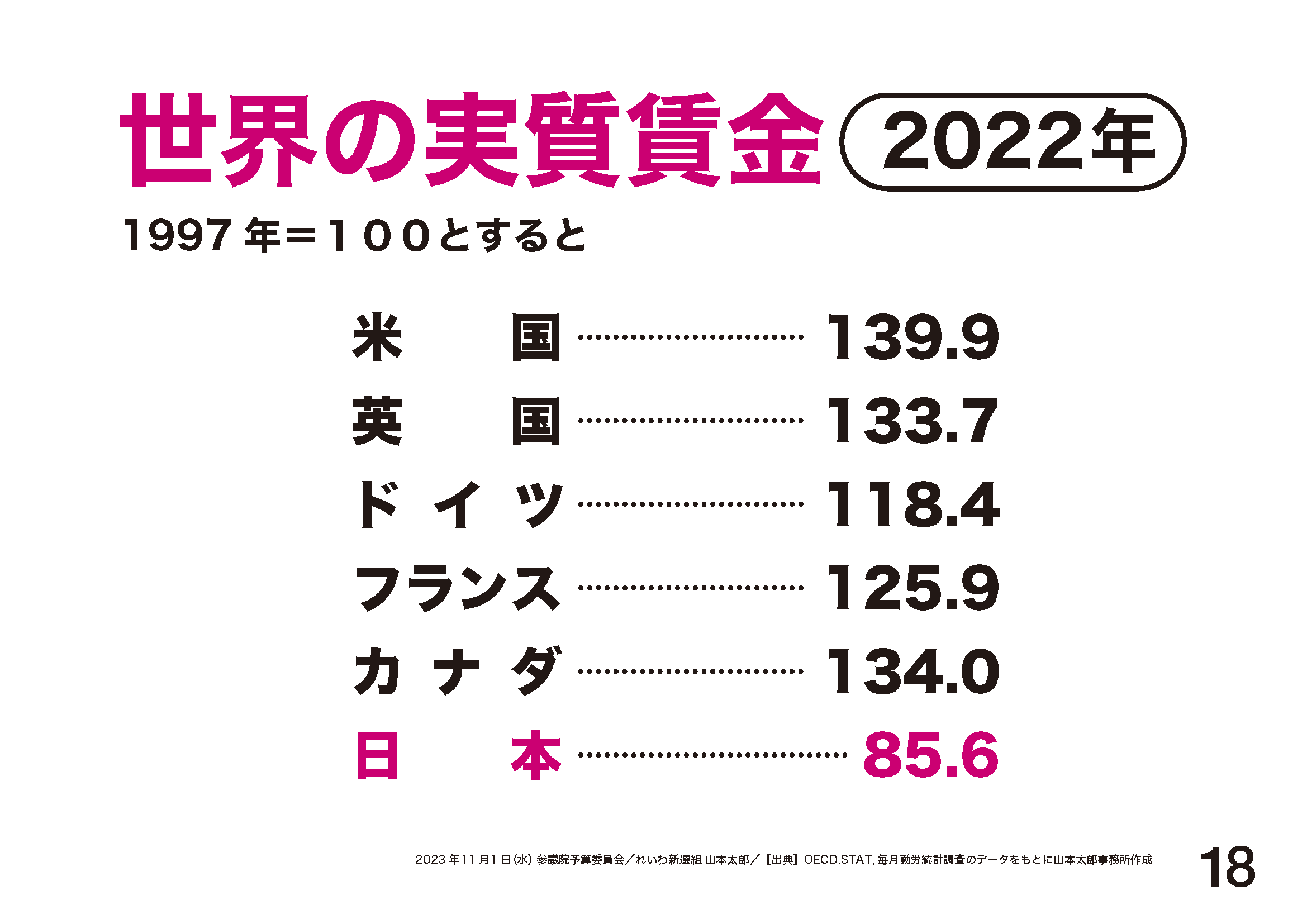

結果どうなったか? 2000年に世界2位だった一人当たりのGDPは今や32位、実質賃金は、1997年と比較すると唯一マイナスになっている。衰退国家になったのが日本です。

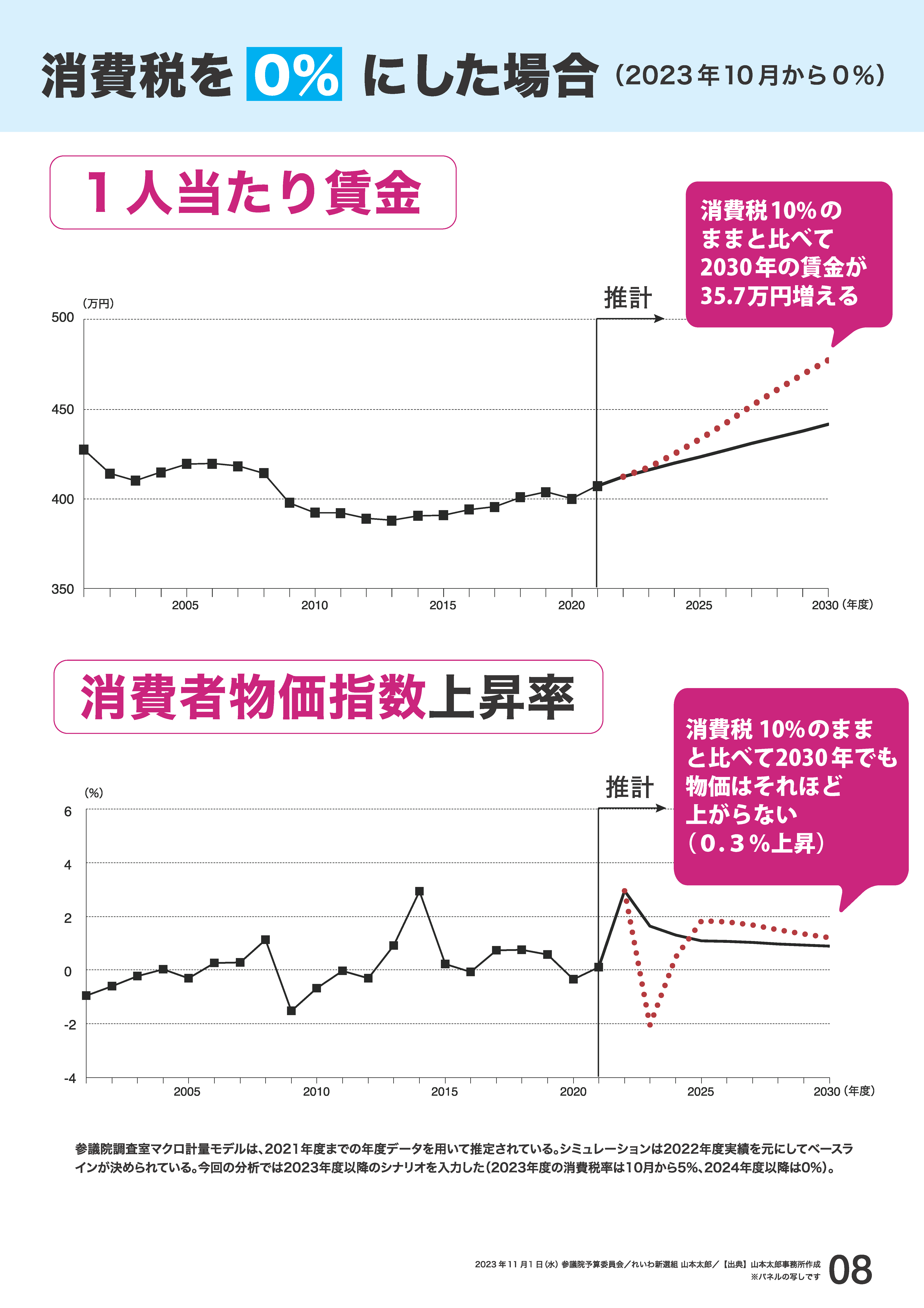

消費税をなくせば、賃金も上がります。参議院の計量シミュレーションでは消費税を廃止した7年後には1人あたりの平均年収は、35.7万円上がるという試算結果が出ています。

自国通貨で国債を発行できる国が財政破綻することはないと政府も言っています。政府の借金は国民の資産。景気を上げるために大切なことは積極財政であなたが使えるお金を増やしていくことです。消費税を廃止して、儲かっている会社や個人に応分の負担を果たしてもらう公平な税体系に変えましょう。 あなたの生活を守る政治に変えましょう。

私たちの使命は、強い経済とやさしい社会の両立

今、もっとも必要な政治の役割は、生活の安心と経済成長を両立できるシステムに改革することです。少子高齢化や人口減少が進む社会においては、税の公正な再分配を行うことがもっとも重要と国際通貨基金(IMF)の最新の研究でも示されています。ノーベル賞経済学者のスティグリッツ教授も「一部の人が富を独占するよりも、公正な再分配によって社会保障や教育に資源を投入した方が安心を生み出し、消費を刺激し、生産性を高めて経済成長につながる」と断言しています。

1%から適切に取って99%にまわす。超富裕層や大きな利益を得ている企業には応分の負担をお願いし、そのお金でひとりひとりの能力・可能性を高める政治に変えましょう。家計の安心を作ることで消費が増え、結果として企業の収益もアップする。結果みんなが支え合う社会に変える。そんなサイクルに変えるべき英知を結集しましょう。

【関連資料】

・非正規割合と実質賃金

・ひとりあたりのGDPランキング

・消費税増税と法人税減税の推移

・所得の中央値と消費税ゼロと賃金アップのシミュレーション

・麻生財務相(当時)、グリーンスパン元FTB議長、黒田総裁(当時)のコメント「自国通貨を発行できる国は破綻しない」

中小零細企業と農業を守る

① 最低賃金を全国一律1500円に!中小零細企業には社会保険料を減免。② 食料自給率アップと食料安全保障の向上は急務。農業従事者が生産した農産物は国が買い上げる。国の責任で備蓄し、低所得者への食糧支援に活用する。

名古屋大学の大学院(国際開発研究科博士後期課程)に在学していた時、岐阜県の自然や伝統を活かした地域の活性化や、航空宇宙産業の集積地である地域の産業力の強化について研究していたことがあります。カギは今ある地域の優位性、魅力に光を当てる一方で、少子高齢化や人口減少を念頭に、道路などの社会インフラの機能に地域の特性に応じた技術を導入し、より効率的にすることが必要です。一方で、多様性の価値を守りながら、人にも環境にもやさしい、住んでみたい、住み続けたいと思ってもらえる魅力的な地域へと刷新を続ける必要があります。

未来予測は今後開発されていく最先端テクノロジーと密接な関係があります。大きな可能性があるのは課題解決ビジネスです。少子高齢化や人口減少、環境問題など、地球社会の課題について、日本は世界に先駆けて立ち向かい、モデルを作るべき立ち位置です。様々な課題の解決策を示し、そのモデルを新しく開発するテクノロジーとセットで世界に売り込む。つまり、人生100年時代の幸福追求のモデルを作り、ビジネスにしていくことが大きな可能性を生み出すと考えています。ビジョンを示し、民間の力を呼び込むのが政治の役割。岐阜県においても市町村と協力してモデルになる事例を作り、世界に発信、また売り出しも行っていきます。

3.経済外交の柱としてのパッケージ型インフラ輸出アジアを中心とした新興国においては、今後10年で1000兆円とも言われる膨大なインフラ整備の需要があります。上下水道の整備、高速鉄道、港湾施設、さらに再生可能エネルギー分野などは、日本が世界屈指の技術を持ち、各国のインフラ整備にその強みを活かせる分野です。

パッケージ型インフラ輸出には二つの側面があります。マスタープランの作成、設計、物資の調達、ファイナンス、管理・運営までをパッケージで行い省庁が連携してインフラ輸出に取り組むことです。 もう一つは、現地の人々の生活環境の向上につながるソフト面の支援、つまり、民主化支援、法整備支援、人材の育成、環境技術の移転、ITやAIなどの先進技術の導入、さらに行政能力の向上などをパッケージにした社会インフラの整備も同時に進めることです。ODAを活用し、現地の人々が幸せに暮らせるシステムの導入をパッケージにして、日本企業が世界での競争に勝てる後押しを政府が全面的に行う体制を構築することが重要です。

このようなパッケージ型インフラ輸出を経済外交の柱にすることで、アジアの新興国を中心とした膨大なインフラ需要を満たし、日本においても雇用を生み、経済発展にもつながるサイクルを作ることが可能になります。そのためにも、事業の効率や安全性への信頼、環境への配慮や現地で生活している方々への人道的配慮など、長い目で見て、日本とビジネスをすすめることが最もメリットのある事と認識してもらうことが重要です。中国の事業はスピード感があり価格も安いけれど環境配慮や人権意識が薄いとはアジアでよく聞くことです。ビジネスモラルをも主導し、対象国の国民の幸せの構築にもつながる状況を作ることこそ、日本の優位性を生み出すカギになります。

4.女性・子どもの可能性を引き出す-子育てと教育を徹底支援① 女性が働きながら子育てができる環境作りに全力で取り組みます。シングルマザー支援、こどもの貧困対策、産後の再就職支援などに特に力を入れます。

② こどもが可能性を存分に伸ばせるよう、教育予算を増額します。教員未配置、教員の疲弊が深刻な教育環境を改善するため教員数を大幅に増やします。家庭の経済力の差が教育格差を招き、貧困の固定化を生み出す現状を変えます。

③ 介護士、保育士、看護師の給料を引き上げます。

街頭で活動していると様々な声なき声を聞きます。先日、こんなことを話してくださったシングルマザーの女性の方がいました。

このような負のサイクルが生み出してしまうのが、日本の今の教育、子育て政策です。

日本は公的教育への支出額(GDP比)はOECD加盟国38ヶ国中37位。子どもがその可能性を存分に伸ばせるように予算を増額し、経済力の差が教育格差を生み出し、固定化してしまう現状は絶対に変えなくてはなりません。

女性が働きながら子育てができる環境作りに全力で取り組みます。シングルマザー支援、産後の再就職支援などに特に力を入れます。

5.憲法の平和主義を守る-世界の平和と安定に貢献する① 日本周辺の安全保障環境を直視し、日米の友好関係は重視しつつ、アメリカ追従の外交政策からは正常な二国間関係に変える。専守防衛と平和外交によって周辺諸国との信頼を醸成し、北東アジアの安定に寄与する。唯一の被爆国として、核廃絶の先頭に立つ。

② 紛争地域の平和構築、自由公正な選挙支援、紛争仲介外交などに取り組んだ経験を活かし、平和国家としての信頼を元に日本独自の外交を展開する。全ての人類の人権、生存権を守る。

6.国民の声を反映させる制度構築私は2012年の民主党代表選挙において、原発の是非を問う「国民投票」の実施を各候補者に呼びかけ、結果として政権公約で実施を約束した候補の推薦人になりました。原発、脱原発の双方のメリット、そしてリスクを明確に提示し、選択肢を複数示した上で、国民の意思を問う諮問型「国民投票」を実施し、国民の声を直接反映させる機会を作りたい。これが民主党政権の信頼回復にもつながると考えたからです。

衆議院議員をしていた2014年1月、原発の是非を国民投票にかけるべきでは?と安倍総理に予算委員会でも質問しましたが、「それは国会議員の責任放棄。国民から選ばれた我々が責任を持って決定すべき」との答弁でした。

私はひとりひとりが考えて政策決定に参加する制度を構築することが、民主主義を鍛えると考えています。世界には、国政上の課題を「国民投票」という形で一般国民の意見を聞くシステムを採用する国が数多く存在します。また、日本でも、NHKや朝日新聞などの世論調査では、国民の約8割が原発など国の未来に大きく関わる問題について「国民投票」の実施に賛成していると調査結果が出ています。諮問型の国民投票という形式であれば議員立法で実現が可能です。このような国民の声を反映させる制度の改革を推進します。

国民の声を吸い上げ、国民自ら考え、議論し、方針を決定する国民投票の実現。『ご挨拶』でも紹介した台湾での例のように、ITを使って課題解決のための政策の実現に国民が参加できる制度の構築。これらは民主主義の力を活かし、民主主義を鍛える挑戦です。このような仕組みを作るのが政治の役割。国民の知る権利を奪って権力を維持する自民党の政治から、国民の力を信じ、情報を共有することで、新しい未来を作るパートナーとして進む。こんな政治、そして社会に変えて行きましょう。